2. Князь Вишневецкий идёт к Кодаку

М. П. Старицкий,

Л. М. Старицкая-Черняховская

Табор был недалеко за снежным, высоким сугробом. Два жолнера поспешили отцепить дышло от крайнего воза и начали из него приготовлять колья. Слух о поимке казаков распространился быстро по табору, а предстоящая казнь привлекла любопытных. Но между одобрительными отзывами послышались и такие: «Что же, панове, не в диковину нам этих псов мучить, а заставить бы их лучше показать прежде дорогу, а то мы из этой проклятой степи и выбраться не сможем!»

– Да, так; пусть покажут дорогу! – спохватились и другие.

В таборе поднялась суета.

Пленники сидели все еще на конях, окруженные увеличивающейся толпой. Наместник с товарищами завернул в палатку подкрепиться венгржиной, а жолнеры приготовили два кола, вбили их в мерзлую землю и ждали дальнейших распоряжений. Наконец, подбодренный наместник крикнул из палатки:

– Тащите с седел быдло! Сорвать с них одежду и в мою палатку отнесть, а их, голых, на кол!

Но не удалась бы палачам над казаками такая потеха; Богдан уже выхватил было правою рукой саблю, а левою кинжал, как вдруг прибежавший гайдук прекратил готовую вспыхнуть последнюю смертельную схватку.

– Ясноосвецоный князь требует немедленно взятых пленных к себе и гневен за то, что ему о них не доложено! – крикнул он громко.

Наступило молчание; смущенная толпа мгновенно отхлынула, и у храброго наместника зашевелилась чуприна.

– Ведите их, отобравши оружие, – распорядился он уже пониженным тоном, – а я сам объяснюсь.

Богдан с достоинством отдал свою саблю и пошел за гайдуком вперед, а Ахметку повели жолнеры.

Походная палатка князя Иеремии Вишневецкого отличалась царственною скромностью; зимний полог ее был покрыт грубым сукном и подбит лишь горностаем, а сверху замыкала его золотая корона. У входа на приподнятых полах были вышиты чистым золотом и шелками великолепные княжеские гербы (на красном фоне золотой полуторный крест и на красном же фоне всадник); там же у входа водружена была и хоругвь, при которой на страже стояли с саблями наголо латники.

Обнажив голову перед княжьей палаткой, Богдан вошел в нее с подобающею почтительностью и с некоторым волнением: его как-то коробило предстать пред грозные очи уже прославившегося своею необузданною лютостью магната, а вместе с тем и желательно было ближе увидеть доблестного, храброго воина, красу польских витязей.

В глубине обширной палатки, освещенной высокими консолями в двенадцать восковых свечей, на походной складной деревянной канапе, покрытой попоной, сидел молодой еще, худой и невысокий мужчина; по внешнему виду в нем с первого взгляда можно было признать скорее француза, а не поляка. Продолговатое, сухое и костлявое лицо его было обтянуто плотно темною с желтыми пятнами кожей, придававшей ему мертвую неподвижность; над выпуклым, сильно развитым лбом торчал посредине клок черных волос, образуя по бокам глубокие мысы; вся же голова, низко остриженная, была менее черного, а скорее темно-каштанового тона.

Из-под широких, прямых, почти сросшихся на переносьи бровей смотрели пронизывающим взглядом холодные, неопределенного цвета глаза, в которых мелькали иногда зеленые огоньки; в очертаниях глаз и бровей лежали непреклонная воля и бесстрастное мужество; правильный с легко раздувающимися ноздрями нос обличал породу, а нафабренные и закрученные высоко вверх усы вместе с острою черною бородкой придавали физиономии необузданную дерзость; но особенно неприятное впечатление производили тонкие крепко сжатые губы, таившие в себе что-то зловещее.

Молодой вождь был одет в простую боевую одежду. Сверх кожаного, из лисьей шкуры, с шнурами, камзола надета была дамасской стали кольчуга, стянутая кожаным поясом; на плечах, вокруг шеи, лежал тарелочкой холщовый воротник, от белизны которого цвет волос казался еще более черным; у левого бока висела драгоценная карабела, а ноги, обутые в желтые сафьяновые сапоги, тонули в роскошной медвежьей шкуре, разостланной у канапы; огромная голова зверя с оскалившейся пастью грозно смотрела стеклянными глазами на вход.

Возле князя на небольшом складном столике стоял золотой кубок с водою. Два молодых шляхтича, товарищи панцирной хоругви, в дорогих драгунских костюмах, Грушецкий и Заремба, стояли почтительно позади. Там же водружены были и два бунчука.

В лице и во всей фигуре Иеремии Вишневецкого разлито было безграничное высокомерие и презрительная надменность. Он вонзил пронзительный взгляд в вошедшего казака и молчал. Богдан, застывши в глубоком поклоне, с прижатою у груди правой рукой и с несколько откинутой с шапкою левой, стоял неподвижно и из-под хмурых бровей изучал зорко противника.

Длилось томительное молчание.

– Кто естесь? – наконец прервал его сухим и неприятным голосом Вишневецкий.

– Войсковой писарь, ясноосвецоный княже, – ответил с достоинством и полным самообладанием казак.

– Откуда, куда и зачем?

– Из Чигирина в Кодак, с бумагами к ясновельможному гетману.

– Доказательства?

– Вот они, ваша княжья милость! – подал ему Богдан с поклоном пакет.

Вишневецкий сломал восковую печать на пакете, предварительно исследовав ее опытным взглядом, и внимательно начал просматривать бумаги.

– Однако девятый день в пути. Разве Чигирин так далеко? – ожег он казака зеленым огнем своих глаз.

– Два раза вьюга сбивала с дороги, и кони из сил выбились, – ответил тот спокойным тоном, совершенно овладевши собой.

– Пожалуй, возможно, – согласился князь, – нас тоже она ужасно трепала и загнала проводников без вести. А вацпан знает путь? Может провесть и нас тоже в Кодак?

– О, степь, ясный княже, мне отлично знакома, и Кодак отсюда должен быть недалеко.

– О? Досконале! – вскинул на Грушецкого и Зарембу князь глазами и заложил ногу на ногу. – Так войсковой писарь его мосць, – пробегал глазами он по строкам, – а, Хмельницкий… Хмельницкий? Знакомая фамилия… Да! Какой-то Хмельницкий убит, кажись, под Цецорою, при этой позорной битве, где безвременно погиб и гетман Жолкевский…

– Это мой отец, ясный княже, Михаил Хмельницкий. Я сам был в дыму этой битвы, позорной разве по измене или трусости венгров, но славной по доблести и удали войск коронных. Как теперь вижу благородного раненого гетмана: бледный, обрызганный кровью, с пылающим отвагою взором, он крикнул: «Нам изменили, но мы умрем за отчизну, как подобает верным сынам!» – и ринулся в самый ад бушующей смерти. Мой отец желал удержать его, принимал на свой меч и на свою грудь сыпавшиеся со всех сторон удары. Я был тут же и видел, как за любимым гетманом бросились все с безумной отвагой и ошеломили отчаянным натиском даже многочисленного врага; но что могла сделать окруженная горсть храбрецов? Она прорезала только кровавую дорогу в бесконечной вражьей толпе и полегла на ней с незыблемой славой. Я помню еще, как мой отец изрубленный пал и тем открыл грудь благородного гетмана, а дальше стянул мне шею аркан, и я очнулся в турецкой неволе…

Богдан проговорил это искренним, взволнованным голосом, воскрешая врезавшуюся в память картину, и видимо даже тронул стальное сердце князя-героя. В его взгляде исчезли зеленые огоньки.

– В неволе? – переспросил Вишневецкий. – Где же и долго ли?

– Два года. Сначала в Скутари, а потом в Карасубазаре. Меня выкупил из неволи крестный отец, князь Сангушко; хлопотал и канцлер коронный, ясновельможный пан Оссолинский.

– Вот что! Так пан писарь был при Цецоре и сражался за славу нашей отчизны? Завидно! Но стал ли бы он и теперь с таким же пылом сражаться за ее мощь?

– За мою родину и отечество я беззаветно отдам свою голову, – сказал с чувством, поднявши голос, Богдан.

– К чему же здесь родина? – прищурил глаза Вишневецкий.

– Родина есть часть отечества, а целое без части немыслимо, – ответил Богдан.

– Вацпан, как видно, силен в элоквенции. Где воспитывался?

– Сначала, княже, в Киевском братстве, а потом в иезуитской коллегии.

– То-то, видно сразу и в словах, и в манере нечто шляхетское, эдукованное, а не хлопское. Я припоминаю и сам теперь пана, – переменил он вдруг речь с польского языка на латинский, – встречал в Варшаве у великого канцлера литовского Радзивилла и даже, помнится, за границей.

– Да, я имел честь быть по поручениям яснейшего короля в Париже, – ответил тоже по-латыни Богдан.

– По поручениям личным или государственным?

– Найяснейший король свои интересы сливает с интересами Посполитой Речи.

– Дай бог! – задумался на минуту Вишневецкий и потом, как бы про себя, добавил: – Во всяком случае, это доказывает доверие к его мосци и короля, и сената, что заслуживает большой признательности.

– Клянусь святою девой, что эта сабля… – ударил в левый бок по привычке Богдан и, ощутив пустоту, смешался и покраснел.

– А где же твоя сабля? – спросил, изумясь, Вишневецкий.

– Арестована, ясный княже.

– Кем и за что?

– Княжьим подвластным… для приспособления меня к колу.

– Вот как! Без моего ведома? Подать мне сейчас саблю пана писаря! – крикнул по-польски князь, и Заремба бросился к выходу. – Да доложить мне, – добавил он вслед, – кто там без меня дерзает распоряжаться?

Через минуту влетел Заремба и, подавая князю саблю, сообщил, что распорядился пан наместник Ясинский и что он хочет объясниться.

– Поздно! Исключить его из хоругви! – сухо сказал, рассматривая саблю, князь Ярема. – Добрая карабела, дорогая и по рукоятке, и по клинку.

– Для меня она бесценна, – заметил Богдан, – это почтенный дар всемилостивейшего нашего короля Владислава, когда он еще был королевичем, за мои боевые заслуги.

– Так храни же эту драгоценность, – передал князь саблю Богдану, – и обнажай ее честно на защиту отчизны против всех врагов, где бы они ни были.

– Бог свидетель, – поцеловал Богдан клинок сабли, дотронувшись рукой при низком поклоне до полы княжьего кунтуша, – я обнажу ее без страха на всякого врага, кто бы он ни был, если только посягнет на нашу свободу и благо…

– Свобода Речи Посполитой незыблема! – перебил Иеремия, возвысив свой голос, зазвучавший неприятными высокими нотами. – Бунтовщики теперь уничтожены; гидре срезана голова, и я размечу все корни казачества – этого безумного учреждения моего безумного предка… Я размечу, прахом развею, – ударил он по столу кулаком, – и заставлю забыть это проклятое имя!.. Но я и вельможи, карая изменников, вместе с тем с особенным удовольствием желаем отличить, наградить и выдвинуть верных короне и отчизне сынов, желаем лучшие роды преданнейших слуг возвысить даже и до шляхетства, если, конечно, они поступятся своею дикостью и заблуждениями… Надеюсь, что пан писарь, при своей эдукации, потщится заслужить эту честь.

Богдан ответил глубоким поклоном, не проронив ни одного слова.

– Еще только остается разгромить и уничтожить это волчье логовище – Запорожье, – продолжал Вишневецкий, отхлебнув из кубка воды, – тогда только можно будет спокойно уснуть.

– Тогда-то, осмелюсь возразить, ясноосвецоный княже, – вздохнул Богдан глубоко, – и не будет ни на минуту покоя: орда безвозбранно будет врываться в пределы отечества, будет терзать окраины, обращать в пепел панские добра и в конце концов дерзнет посягнуть и на самое сердце обездоленной Польши.

– Мы воздвигли твердыню Кодак, и неверные азиаты не посмеют переступить этот порог, – надменно сказал Вишневецкий.

– Твердыня имеет значение лишь для своих, а низовья Днепра и границы в широкой степи беззащитны, – убедительным тоном поддерживал Богдан свою мысль. – Только буйные шибайголовы – запорожцы, сыны этой дикой пустыни, могут противостать быстротой и отвагой таким же диким степовикам.

– А мою карабелу и мои хоругви вацпан забывает? – раздражаясь, брязнул саблею князь. – Об эту скалу, – ударил он рукою в свою грудь, – разобьются все полчища хана.

– Да, ясноосвецоный князь – единый Марс на всю Польшу; так неужели же знаменитейший вождь и сын славы, имя которого может потрясти и самую Порту, согласится стать только сторожем для спокойствия завидующих ему магнатов?

– Вацпан не глуп, – прищурился и искривил улыбкою рот Вишневецкий, – но пора; мы отдохнули довольно… В поход! – крикнул он, и Заремба полетел передать распоряжение. – Надеюсь, ты и ночью не собьешься с пути? – обратился он к Богдану.

– Пусть ваша княжеская милость будет спокойна, – поклонился казак.

– Ну, ступай и распорядись, – ударил его по плечу дружески Вишневецкий, – а когда благополучно возвратимся, то я предлагаю тебе у себя службу.

– Падаю до ног за честь, ясный княже! – приложил к сердцу руку Богдан и, наклонив почтительно голову, вышел из палатки.

Весь лагерь был в суете и движении; палатки укладывались, в телеги запрягали коней, драгуны подтягивали подпруги у седел, гусары строились, пушкари хлопотали возле арматы… Все снимались с места торопливо, но без крику и замешательства, а в строжайшем, привычном порядке.

Не успел Богдан сесть на своего Белаша и ободрить Ахметку, как раздался крик вскочившего на коня князя; «Гайда», – и все войско стройно двинулось за ним.

Богдан должен был ехать впереди, между приставленными к нему латниками. Все последние события совершились так быстро, что он еще не мог ни разобраться в мыслях, ни оценить своего положения, ни уяснить, отчего у него в груди стояла тупая, давящая боль. Одно только поднимало в нем силы: сознание, что пока от кола он ушел.

Вдруг, проезжая мимо обоза, он увидел казаков, прикованных к повозкам цепями; между ними он узнал и своих двух товарищей по многим сечам и по последней – Бурлия и Пешту. Облилось кровью от жалости сердце казака, а вместе с тем и сжалось от подступившего холода.

– Ба! Смотри, Хмель здесь! – отозвался Бурлий.

– Верно, он – и в почете! – прошипел Пешта.

– Вот так штука! Ловкач! – засмеялся первый.

– Удеру и я ему штуку! – крикнул второй.

Ни жив ни мертв ударил Богдан острогами коня и вынесся с отрядом вперед… Несколько мгновений он не мог прийти в себя, пораженный этой новой, неотвратимой опасностью; но движение окружавших его войск, стук конских копыт, шорох оружия заставили его скоро вернуться к действительности, и весь ужас его положения встал перед ним с новой силой.

Что делать?.. Что предпринять?! Сквозь скрип телег и стук конских копыт до слуха Богдана доносилось мерное позвякивание цепей, и этот мрачный, зловещий лязг, словно погребальный колокол, аккомпанировал движению его мыслей. Он знал, без сомнения, какая участь ожидает завтра его братьев, друзей; он знал, что весть о его появлении в лагере Вишневецкого, не в цепях, а на свободе и даже с некоторым почетом, облетела уже всех пленников, и что все товарищи объясняют это его изменой. «Но те, все остальные, – думалось ему, – пусть… пусть кричат, и бранят, и проклинают!.. Хотя и тяжко это, ох, как тяжко; но, пожалуй, на руку: такой взрыв негодования будет лучшей рекомендацией для Яремы. Но если Пешта и тот вздумают исповедаться перед смертью да рассказать, какой неизвестный воин помог и Гуне, и Филоненку? А!» – передвинул Богдан шапку и почувствовал, что волосы начинают у него на голове шевелиться.

Умереть так рано и так глупо, смертью позорной, бесславной… и это ему, когда он чувствует в груди столько энергии и силы, когда у него еще столько жизни впереди! Необоримое желание жизни охватило все его существо… Нет, он должен выгородить себя!.. Но как? Не шепнуть ли Яреме, чтоб покончил с опасными пленниками скорее? Что значит день жизни… не лишние ли мучения? «Но нет, нет! Retro, satana, retro, satana! – прошептал он поспешно, крестясь под кереей. – О, до каких зверских мыслей может довести это бессильное, униженное состояние! Однако надо же решаться на что-нибудь: время идет, и рассвет недалеко… Уйти? Нет, мне не дадут сделать и шагу… А может быть, удастся спасти, – сверкнула у него надежда, – хотя тех двух? Попробовать, но как? Единый господь, прибежище мое и защита!» – задумался Богдан и начал исподволь замедлять шаги своего коня и отставать к обозу. Люди сидели и дремали в седлах, так что маневров его не заметил никто; наконец, после томительного получаса Богдану удалось поравняться с одной из первых телег.

– Ты тут, Пешто? – тихо обозвал он одного из сидевших в возу.

Опущенная голова поднялась, и на Богдана взглянула пара узких и косо прорезанных глаз: взгляд этот был полон затаенной ненависти и презрения.

– А что, брат-зраднык, – громко произнес он, – полюбоваться приехал, как товарищей на кол сажать будут?

И Богдан заметил в темноте, как блеснули желтые белки Пешты и тонкие губы искривились под длинными усами.

– Тише, молчи! – прошептал Богдан. – Сам попался… чуть на кол не угодил… Пощадили, чтоб указал дорогу… Едем в Кодак… все сделаю, чтоб спасти… Надеюсь; только молчи, ни слова!

– А как сбрешешь, обманешь? – переспросил Пешта. – Смотри, погибнем мы, так и тебе не уйти.

На других телегах, которые медленно двигались в темноте, не слышали переговоров Богдана. Под мрачным и низким небом они тянулись на фоне белесоватого снега смутною, громыхающею цепью; кое-кто из казаков сидел, опустивши голову, кое-кто лежал, а кое-кто, прикованный цепью за шею, шел за телегой…. Не раздавалось ни стонов, ни криков, ни воплей, а какое-то холодное, молчаливое равнодушие царило над ними… Казалось, что это тянулась перед ними не прощальная, последняя ночь, а медленно разворачивалась их безрадостная, горькая жизнь, такая же мрачная и суровая, как эта холодная, темная степь.

Богдан тихо вздрогнул.

– А что пан делает здесь? – раздался у него за спиной неприятный и резкий голос Ясинского.

Богдан вздрогнул, но ответил спокойно:

– А бунтарей хотел посмотреть.

– Удивляюсь пану; я думаю, он видел их ближе и чаще, чем мы, а может, нашлись и соратники?

– Пан шутит, конечно, как шутил и с колом, – уязвил его, овладевая собою Хмельницкий, – ведь я не так глуп, чтоб подъезжал для улики, если бы таковые тут были, – ведь иначе и меня бы исключили сейчас из хоругви!

– У, сто двадцать чертовских хвостов и пану-ехиде, и всем вам в зубы! – прошипел ему вслед Ясинский, закусывая ус. – Погоди, уж я тебя выслежу, доеду!

Между тем ночь близилась к концу. Фигуры всадников вырезывались яснее и яснее; посветлело и свинцовое, низко нависшее небо. Предрассветный холод пробирал до костей. Лица казались грязными и желтыми. Сырой, противный ветер подымал гривы лошадей и пробирался под плащи и в рукава. Кое-где среди всадников слышалось короткое проклятие… а там, конце обоза, раздавался все тот же однообразный, томительный лязг.

– Ясноосвецоный князь требует к себе пана, – раздался около Хмельницкого голос молодого оруженосца.

Богдан выехал из толпы, пришпорил коня и через минуту почтительно остановился подле князя.

– Ну, что же, вацпане, – обратился к нему в полуоборот Вишневецкий, – скоро ли до Днепра?

– Как ехать, ясный княже? – поклонился Хмельницкий.

– По-яремовски.

– Через час ваша княжья милость остановится на берегу.

– А скажи мне, откуда ты степь так хорошо знаешь? – спросил его как-то отрывисто Вишневецкий, бросая из-под бровей стальной взгляд.

– По поручениям ездил не раз.

– Но… конечно, вацпан и в Сечи бывал, и с дьяблами якшался?

– Не был бы иначе казаком, ясный княже.

– Люблю, кто говорит правду смело.

Князь продолжал двигаться вперед; за ним в почтительном расстоянии следовал и Хмельницкий, приближаясь при разговоре и отставая при молчании.

Теперь, при совсем уже рассветном небе, эти две фигуры выделялись совершенно ясно. Рыжий, сухощавый арабский конь князя нервно выступал впереди, – казалось, он ежеминутно готовился подняться вперед; сам всадник выражал признаки живейшего нетерпения; он то подергивал рукою вверх опускавшийся от сырости ус, то бросал по сторонам пытливые взгляды. Белый конь Хмельницкого выступал спокойно и величаво; осанка всадника дышала такою же уверенностью, лицо, казалось, застыло в сосредоточенном выражении, но в глазах, в глубине, горел такой острый и жгучий огонь, что если бы холодный взор Иеремии встретился с ним, он бы позеленел от злобы. Эта холодная зимняя ночь запала в душу Богдана, и ему казалось, что звук казацких оков будет звучать в ней теперь навсегда.

– A! – спохватился вдруг Иеремия. – От Кодака далеко ль до Сечи?

– Сухим путем, пане княже, в обход – дня три, а то и больше, – приблизился, Богдан, сдавив шенкелями коня, – дорог нет… овраги… горы!.. болота… А если Днепром, через пороги, то десять часов только ходу.

– Сто дьяблов! Это бешеная скачка по бешеным волнам.

– Да, бешеная и опасная… и то только в половодье, а в прочее время года она почти невозможна: подводные скалы и камни на каждом шагу сторожат дерзкую чайку.

– Пекельное место! Оттого его, верно, черти и выбрали?

– Но эти черти могут быть страшны для врагов Посполитой Речи, а не для отечества.

– Надеюсь, теперь не страшны, – зло засмеялся князь скрипучим, сухим хохотом, – я сбил им рога.

– Они могут быть преданы, клянусь, пане княже, – душевным голосом пробовал тронуть князя Богдан, – сердце казачье признательно и благородно…

– Лживо, вероломно! – перебил Вишневецкий.

– Если и бывали такие печальные случаи, ясный княже, то казаки в этом брали пример у своих вельможных наставников.

– Что-о? – вскипел князь.

– Ваша княжеская милость простит… Я груб, быть может, и не умею прикрасить правды притворной лестью; но почему же все казачество и весь наш народ не поверит никаким клятвам каноников, ни их целованью креста, а поверит лишь одному слову князя Яремы? Потому что князь Ярема никогда в жизни его не ломал, потому что его слово и на земле, и у бога святыня!

– Таким и должно быть шляхетское слово! – сказал торжественно мягким тоном Ярема, польщенный и покрасневший даже от удовольствия. Слова казака помазали его душу нежным, душистым елеем, и у него промелькнула невольная мысль: «Однако мне не приходило в голову, что между хлопами могут быть такие ценители!»

– Но таково ли оно у других вельможных панов, – ясноосвецоный князь хорошо знает, потому-то, хотя всяк из нас трепещет при имени князя Яремы, но за то – за одно его ласковое слово всяк отдаст и жизнь… Пусть попробует ваша княжья милость оказать милосердие, и он приобретет таких верных слуг, каких ему не купить за деньги.

– Может быть; твоя прямота мне по сердцу; но пощадить этих гнусных хлопов, бунтовщиков и изменников – это невозможная жертва.

– Рим только тогда окреп в своем величии, когда начал щадить плебеев, – тихо и вкрадчиво вставил Хмельницкий.

Вишневецкий угрюмо молчал и всматривался в ясневшую даль, где виднелись уже сизою лентой в тумане луга. Хмельницкий не спускал с него испытующих глаз; надежда начинала шевелиться в душе.

– Нет, этих мерзавцев… это рабское племя… pecus servile истребить нужно, – буркнул как бы сам себе Ярема, – да и может ли из этих гадюк выбраться преданный?

– Ваша княжеская милость может убедиться… Я головой ручаюсь за Бурлия, за Пешту, – начал было Богдан, но прикусил язык, заметив зловещее выражение глаз у Яремы.

Не долго, впрочем, продолжалось грозовое молчание. Вишневецкий обернулся назад и крикнул:

– А ну, гайда по-яремовски!

Этому приказу обрадовался Хмельницкий; он без слов вонзил остроги в бока коню и быстро помчался вперед.

Начинал падать мелкий дождик; снег покрывался тонкою, блестящею корой, которая проламывалась под копытами, но, несмотря на трудность движения, Белаш нес своего хозяина все вперед и вперед.

– Племя рабов! Племя рабов! – слетело несколько раз со сжатых уст Богдана. – Но если встанут рабы – горе патрициям тогда!

Уже глаз его различал между сизых и белых тонов темную полосу реки, уже начали направо и налево попадаться торчащие камни, путь становился неровным, обрывистым и требовал большой осторожности при движении, – а вот и крутой спуск. Богдан поехал шагом и через несколько минут остановился на обрывистом берегу. У ног его развернулась величественная картина. Могучая река, сдавленная каменными берегами, делала в этом месте резкий поворот на юг и с диким ропотом билась о заступавшие ей преграды. Там, вверху, где за коленом она сливалась с горизонтом, виднелось поле вздувшегося, посиневшего льда, здесь же клокотали и вздымались холодные, серые волны, стремясь бешено на юг; неуклюжие льдины сталкивались друг с другом, и их зловещее шуршание доносилось ясно до слуха.

На противоположном берегу угрюмой реки вырезывалась на выдававшемся скалистом берегу такая же угрюмая, как свинцовые волны, и такая же мрачная, как нависшее небо, каменная громада. Богдан сразу узнал крутой берег, но это выросшее на нем каменное страшилище?.. Откуда оно? Как появилось? Как посмело усесться здесь на пороге к их вольной воле?

Конечно, он слыхал не раз об этой воздвигнутой вновь твердыне; но вид ее здесь, воочию, поразил его до глубины души.

Молча стоял Богдан как окаменелый, – и глаза его не могли оторваться от грозных стен: они подымались, словно из воды, волны набегали и бились о них, но плеском своим не достигали их подножья; только клочки грязной пены и спутанных водорослей покрывали скалистые берега этой твердыни. Грозный четырехугольник острым ребром врезывался в пучину и мрачно смотрел своими бойницами на оба колена реки; громадные, темные четырехугольные же башни подымались над ним высоко и сурово господствовали над окрестностью; флаги их, теребимые ветром, кичливо развевались над массой бушующей воды, а издали, с юга, доносился глухой, угрожающий рокот, – это ревел Кодацкий порог.

Прискакал и князь Иеремия; он осадил своего коня и также застыл в восторге; но не широкая картина пленила его, а мрачные башни-твердыни.

– Ну, что, – обратился он, наконец, к Богдану, – залюбовался вацпан фортецей?

– Заслушался рева порогов, ясноосвецоный княже, – ответил Богдан.

– Ха-ха-ха! – коротко усмехнулся Вишневецкий. – Все пороги твои перед этим порогом – ничто! – показал он рукою на крепость. – Попробуй-ка, вацпаи, мимо пройти.

Богдан молчал.

– Однако, – вскрикнул Вишневецкий, – как нам переправиться?

– Через Днепр здесь невозможно, ясный княже, а полагаю, вверх за милю, у старой Самары, или паромом, или, быть может, по льду.

– А! Двести перунов! Тащиться кругом, когда здесь рукою подать!

– Другого способа не вижу, – заметил Хмельницкий, – здесь паромов нет, а как же переправиться возам, войскам, армате?

– Ну, обоз… но я? – нетерпеливо и резко воскликнул Вишневецкий. – Неужели здесь не сыщется ни одной дырявой лодки?

– Я поищу; смею уверить княжью мосць, что, если хоть одна притаилась здесь, я приволоку ее сюда!

Богдан слез с коня, отдал его Ахметке и спустился вниз.

Приблизился и обоз и, получив приказание, отправился вверх по берегу Днепра.

А Иеремия все стоял, ожидая появления Богдана. Через несколько минут показался последний в сопровождении деда-рыбака.

– Я привел к вашей княжеской милости вот дида-рыбалку; у него есть здесь у берега два челна: один – негодная душегубка, а другой – небольшой дубок на три гребки, человек на двадцать; но дед говорит, княже, что в такое время и в такой ветер безумно, опасно перерезать Днепр у самого носа порога.

– Так, так, вельможный пане, – кивнул головою и дед с длинными седыми усами и одним лишь клоком серебристых волос на совершенно обнаженном черепе, – сердит сегодня наш Дид, аж пенится, да лютует.

– Почему? – усмехнулся Иеремия, обратись, к Хмельницкому.

– Порог ревет, – понизил голос Богдан.

– Ревет? И думает испугать Иеремию? – вскинул тот на Богдана холодные, надменные глаза и крикнул громко и неприятно: – Гей, хлопцы, готовьте дубок!

– Ой пане, – закачал головою старый рыбак, – как бы беды не приключилось! Ведь тут нужно на весла таких сильных да опытных рук, какие вряд ли у пана найдутся, а на корму нужно знающего да крепкого человека, с немалой отвагой.

– Ах ты, старый пес, хамское быдло! Чтобы у князя Яремы не было таких храбрецов? А, я покажу тебе!.. Гей, – обратился он к подъехавшим латникам и драгунам, – кто из вас сядет на весла со мной в лодку? Мне нужно отважных силачей.

Всадники смешались, начали перешептываться, указывая на клокочущую стремнину, и нерешительно топтались на месте.

– Ну! – крикнул, побагровевши, нетерпеливо Ярема. – Я жду, или их нет?

Выехали вперед шесть всадников; вид их был поистине богатырский и вселял доверие к их силам; за первыми шестью двинулись смело и остальные, но Вишневецкий остановил их грозным жестом.

– Назад! Не нужно и поздно! – презрительно крикнул он и начал осматривать шестерых. – Ты, и ты, да товарищ панцирной хоругви на весла! – указал он на двух здоровенных жолнеров и на пана Зарембу. – Коня к обозу, – соскочил он с седла, – и за мною к этому дубку! А вацпан, вероятно, не желает дразнить свой порог? – обратился Вишневецкий к Богдану, прищурив глаза.

– Напротив, я хотел предложить княжьей милости быть рулевым, – поклонился Богдан. – Где пройдет князь Иеремия, там безопасны все пути.

– Так, – сжал брови Вишневецкий и, протянув величественно руку в ту сторону, откуда доносился глухой рев Кодака, произнес резко и злобно – Клянусь своим патроном, мы сметем всю эту сволочь, как буря сметает придорожную пыль!

– Я бы просил мосци князя, – заметил сдержанным голосом Хмельницкий, – не слишком отягчать дубок.

– Нас поедет только пятеро, – кивнул князь головою, – да вот шестого захватить нужно – этого старого пса! Взять его и выбросить за борт посредине! Едем!

Молча двинулись все за князем к Днепру, поручая души свои единому господу богу.

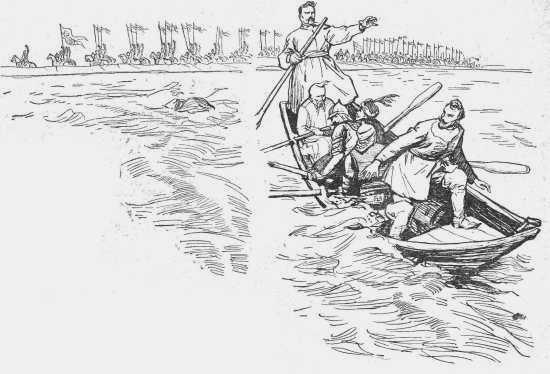

Когда челн стоял у берега, расстояние до Кодака казалось недалеким, но когда отчалил дубок и смелые пловцы очутились среди рвущихся, бушующих волн, Кодак показался таким далеким, а Днепр таким бесконечно широким, что холодный ужас сжал не одно сердце. Не испытывали страха только два человека: князь Иеремия и Богдан.

Иеремия стоял на носу. Его короткий серый плащ развевал ветер; руки были скрещены на груди. Лица его не было видно; он стоял спиною, но по уверенной и беспечной осанке видно было, что опасность пути даже не приходила ему на ум.

Богдан сидел на корме, опираясь на весло. В бесстрашном взоре его горел мрачный огонь; у ног казака помещался дед и подслеповатыми глазами равнодушно смотрел в темную бездну. Громадные льдины ежеминутно грозили опрокинуть челн, и требовалась редкая смелость и уменье, чтобы лавировать среди них и вместе с тем подвигаться вперед. А снизу доносился грозный рев, и, казалось, он подавал дружеский голос Богдану, и этот голос твердил казаку все одно и одно: «Спусти челн, отдай мне мою добычу… я ваш верный друг… я вам помогу…» – и от этой мысли кровь приливала к лицу казака и в голове раздавался неотвязный шум.

Да, видеть ужас смерти на этом холодном, бледном, бесстрашном лице, услыхать этот металлический голос с жалким воплем о помощи и крикнуть ему надменно: «Ты, что народы сметаешь, неужели не можешь порогов смести?» О, за такое мгновение можно полжизни отдать! Но сам он? Эх, раз мать родила, раз и умирать в жизни… да, может, еще и смилуется батько… «Но прочь, прочь, безумные мысли, провел Богдан рукою по лбу, – они достойны лишь юноши, а не зрелой казацкой головы! Одним несдержанным взмахом порвать сразу так долго возводимое здание и утерять навеки доверие шляхты… Нет, нет! Пока здесь крепок рассудок – в ножны мой гнев!»

Между тем двигаться дальше становилось все опаснее и опаснее. Ветер крепчал; льдины взбирались одна на другую, волны подымались и падали с глухим и затаенным ревом, и седая щетина подымалась на них,» Лодка шаталась и трещала, гребцы оказались хотя и сильными, но совершенно неумелыми людьми. Весла подымались и опускались не разом, перескакивали, путались: не получая равномерных и верных толчков, лодка двигалась какими-то зигзагами. Кроме того, с каждым ударом разъяренной волны покидало гребцов и мужество. У одного из них от неумелого усердия переломалось весло.

– Нас сносит, – крикнул он, полный ужаса, держа в руке круглый обломок.

– Нет силы бороться с течением! – крикнул другой.

И в тоне этого крика храброго жолнера было столько ужаса, что сам Иеремия обернулся. Действительно, у выбившихся из сил гребцов весла выпадали из рук; один только Заремба, зажмурив глаза, все еще старался грести, но течение с неудержимою силой уносило челнок вниз. Кодацкая крепость оставалась уже высоко за ним.

– Клянусь св. папой, – крикнул Иеремия, – нам угрожает гибель! Вацпане, что это значит? – обратился он к Богдану, сжимая брови, хватаясь за эфес.

– Течение сносит, устали гребцы, – коротко ответил Богдан.

– Я их вышвырну за борт и сам сяду на весла! – двинулся, пошатнувшись, Иеремия.

– Напрасно, ясный княже: здесь отвага не пособит горю.

– Но что же делать?

– Напрячь все силы и хладнокровие, – прищурил глаза Богдан, налегая на весло; но, несмотря на все усилия, ему не удавалось повернуть лодку: вода за кормою и пенилась, и вставала грозной волной.

Благодаря последним усилиям рулевого, они еще держались на одном уровне; но каждое мгновенье течение грозило снести их, как соринку, вниз на порог.

– Нет, сносит, сносит! – позеленел Вишневецкий, и желтые пятна на щеках его стали белыми. – Спускайтесь вниз… к берегу… мы бросимся вплавь! – крикнул он, скидая панцирь на дно.

– Стой, княже! Погибнешь! – раздался вдруг металлический голос Хмельницкого. Он стоял во весь рост, передавая диду рулевое весло. Шапку его сорвал ветер; лицо было бледно; на лбу между бровей легла глубокая складка; глаза из-под черных ресниц горели отважным огнем. Во всей осанке его было столько гордой смелости и силы, что Иеремия не узнал в нем того дипломата-казака, который так почтительно разговаривал с ним. Прекрасен был казак в это мгновенье, и Вишневецкий невольно воскликнул в душе: «Король!» – и в то же самое мгновенье в глубине ее шевельнулась какая-то смутная вражда.

А голос Богдана раздавался, между тем, коротко и резко:

– Гребцы, долой! Пересесть на корму! На весла пусти!

Этот уверенный, могучий голос, казалось, ободрил гребцов. Весла дружно поднялись в воздухе и упали в лодку. Передовые гребцы перешагнули к корме. Богдан распахнул свой кунтуш, одним движением сбросил его на дно челна, поднял глаза к свинцовому небу, перекрестился широким казацким крестом и опустился на переднюю скамью.

– Ну, батько-Славута, не выдавай! – крикнул он громко и поднял весла.

Как крылья могучей птицы, широко взлетели длинные весла и с шумом упали на кипящую поверхность реки. С силою откинулся казак, затрещали гребки, вздрогнул дубок, и покачнулись все от короткого толчка. Еще и еще раз поднялись и ударили по кипящей воде весла; не брызги, а седая пена клочьями полетела с них, – и дубок со стоном двинулся вперед.

– Гей, пане Зарембо, – раздался снова зычный голос Богдана, – на вторую гребку! Наляжь!..

Ветер рванул высокую волну и обдал ею гребцов.

– Добре! – раздался одобрительный крик деда с кормы. – Добре, казаче, так добре, что аж весело!

– Гей, кто там, распахните мне грудь! – махнул Богдан головою ближайшему жолнеру.

От чрезмерных усилий на лбу у Богдана выступили капли крупного пота, могучая грудь подымалась сильно и тяжело, но лицо было бледно и спокойно, а голос, и сильный, и резкий, как звон металла, раздавался сквозь рев бури, сквозь грозный шум Кодака…

Из крепости между тем заметили бесстрашных пловцов. На широких валах столпились изумленные воины, следя за отчаянною борьбой челнока… Порывы ветра доносили к ним ободряющие крики Богдана; из глубины пенящихся волн раздавалось уверенно и смело: «Гей, пане, наляжь!» Вот налетела волна, скрылся на мгновенье челнок и снова взлетел на ее вершину. Прошло несколько тягостных минут, и лодка перелетела бурную середину реки и понеслась наискось к Кодаку.

Когда дубок ударился носом о кручу и Иеремия вышел на берег, его встретила там целая процессия.

Подъемные ворота замка были спущены. Впереди всех стоял старик наружности видной и величавой. Седая борода обрамляла полное и свежее лицо; из-под седых бровей глаза глядели разумно и гордо. На брови была надвинута соболья шапка со страусовым пером; кунтуш, подбитый соболями, спускался с плеч. За магнатом стояли отдельно еще две фигуры, обратившие на себя внимание прибывших. Одна из них была в одеянии ксендза; на голове ее была обыкновенная черная иезуитская шляпа с широкими полями. Возраста этой личности нельзя было определить, потому что хотя в жидких черных волосах, выбивавшихся из-под шляпы, не виднелось седины, но желтая кожа, покрывавшая худое, бритое лицо, была вся в морщинах. Нос иезуита напоминал нос птицы, а глаза, быстрые и желтые, пытливо рассматривали из-под полей широкой шляпы новоприбывших гостей.

Другой спутник магната был средних лет и среднего роста мужчина, в сером суконном кафтане; белый воротник лежал вокруг его шеи; в руке он держал серую шляпу с таким же пером. И по лицу, и по костюму в нем можно было сразу признать иностранца. За ними стройною стеной стоял гарнизон крепости, с комендантом во главе.

– Те Deum laudamus! – напыщенно воскликнул иезуит, воздевая к небу руки, когда нога Иеремии коснулась земли.

– Приветствую тебя, победителя победителей! – обратился к Вишневецкому седой магнат и остановился на мгновение: магнат заикался и выговаривал слова с трудом. – Отныне ты стал победителем не одних только смертных, но и грозных стихий!

Иеремия надменно поклонился, обнажил голову и ответил коротко и сурово, показывая на Богдана:

– Но ныне победа принадлежит по праву не мне, а ему.

Все оглянулись и увидели стоявшего во весь рост в лодке могучего казака; лицо его пылало от жара, а глаза горели гордым огнем.

Примечания

Публикуется по изданию: Старицкий М. П. Богдан Хмельницкий: историческая трилогия. – К.: Молодь, 1963 г., т. 1, с. 50 – 71.